六一过后,端午节就来了,然后全国学前教育宣传月也收尾,最后大班幼儿毕业典礼结束,幼儿园便迎来短暂的“解放”,照顾神兽们的接力棒妥妥交付家庭。

“漫长”的暑假孩子们该玩些什么呢?不禁替家长们操心:平板、手机、电视、电玩……容易打发孩子的省心省力的玩法正是家长们极力反对的,可炎炎夏日,怕水怕电又怕热,孩子们适合玩些什么呢?

不妨研究下,古时候的夏季孩子们会玩些什么?

01

扑蝴蝶/蜻蜓

《小儿诗》中描述:“莺雏金旋系,猫子彩丝牵,寻蛛穷屋瓦,探雀遍楼椽,远铺张鸽网,低控射蝇弦……”

在夏季,儿童玩捕捉游戏的范围相当广,上至飞鸟,下及鱼虾泥鳅,无所不囊括,无所不游戏。

夏日女孩子们爱捕蝴蝶,手持团扇在园林小径上与翩翩蝴蝶相嬉为乐,男孩子们则爱捉那会鸣响的蝉。

02

捕蝉

诗人袁枚曾作五言绝句《所见》:牧童骑黄牛,歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

生活中随处可见的一处风景,竟也惹得袁枚诗兴大发,展现真性情。“少年不识愁滋味”,在袁枚看来,牧童天真无邪无拘无束的行为充满了童趣,正是他所追求的“真性情”。

捉蝉有两种方法:一为“爚(yuè)蝉”,晚上把灯笼放在树下,用力摇树,蝉惊飞起便扑向灯火,全成了盘中餐;一为“承蝉”,就是白天里用黏竿去黏蝉翼,便可捉住蝉了。这两种儿童捉蝉法都有两千多年历史,因为爚蝉见载于《吕氏春秋》,承蝉则见载于《庄子》达生篇。

03

采莲

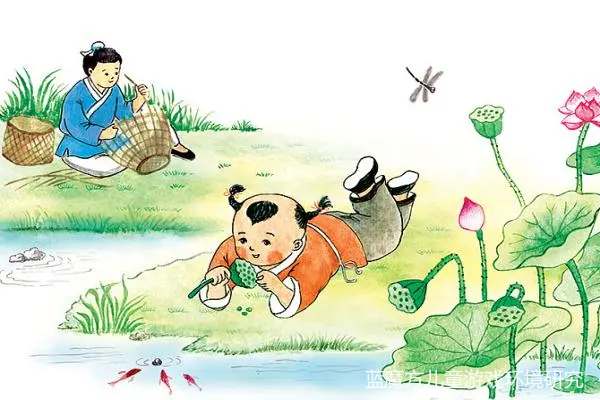

宋代辛弃疾在《清平乐·村居》中道“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”,一个“卧”字便使得顽皮小儿在河边趴着卧着剥莲蓬玩的情景跃然纸上。夏天在荷塘里嬉戏,采荷花、采荷叶、摘莲蓬、剥莲子以及嬉水消暑便是古时儿童常有的夏季游乐方式。

因此,留下的相关诗句也很多:

小小莲蓬似把伞,儿童剥籽如剥豆。

小娃撑小艇,偷采白莲回。不解藏踪迹,浮萍一道开。(唐·白居易《池上》)

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。(唐·王昌龄《采莲曲》)

现代的也有:折得荷花浑忘却,空将荷叶盖头归。(丰子恺的“折荷图”)

04

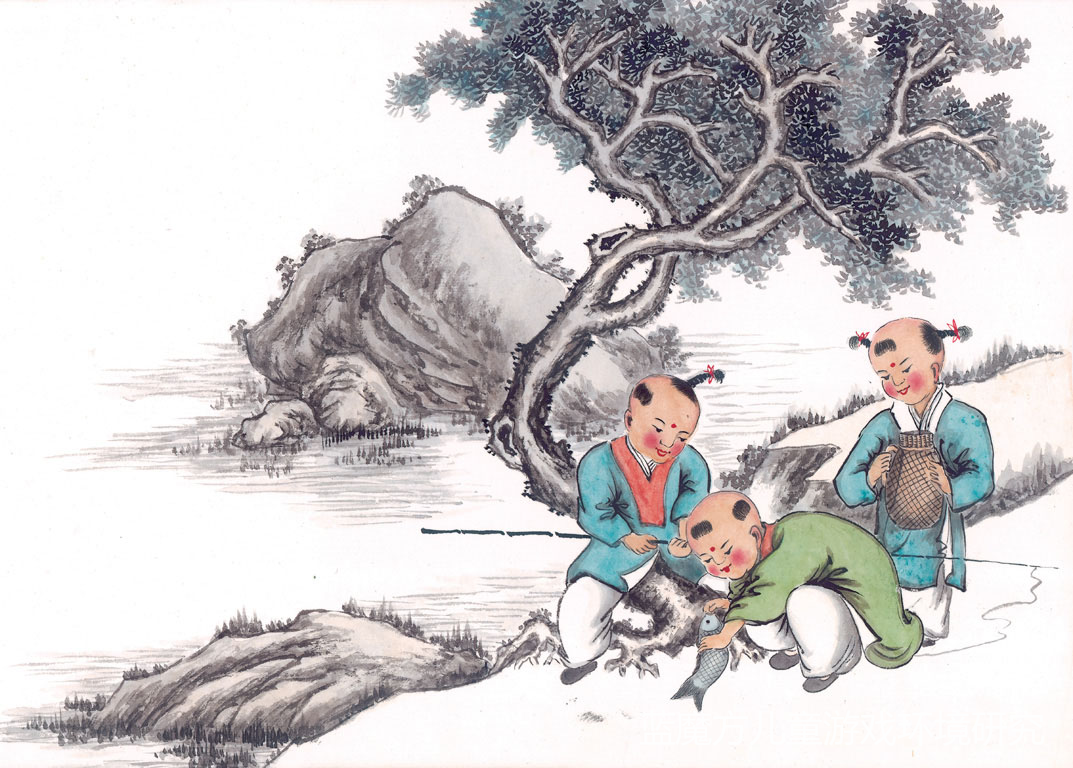

踩水/捉鱼

事实上,据我国著名的气象学家竺可桢老先生研究发现,中国古代的天气也是很热的,而且常常比现在还热。

最热的是西周和春秋时期,比现在年平均气温高出两度,汉唐宋明好一点,但是也比现在要高上一度左右。这么热,大人可以如白居易那般“何以消烦暑,端坐一院中”,那孩子们夏天待哪里呢?

农村的娃儿们喜欢脱了鞋在水里踩水、捉鱼,这跟咱们现在的孩子一样,天性是爱水的。

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。(胡令能《小儿垂钓》)

05

捉萤火虫

提到古代和萤火虫,人们立马联想到车胤夏日苦读和“囊萤映雪”这个成语。

《晋书·车胤传》记载:“胤恭勤不倦,博学多通,家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。”

事实上,夏季夜晚除了恼人的蚊子,还有另一种昆虫也会在这个时候变得非常活跃,它们发出黄绿色的光芒,群起飞舞,就像是银河洒落人间,这就是萤火虫。捉萤火虫便成了古时候的孩子夜晚乐此不疲的游戏之一。

06

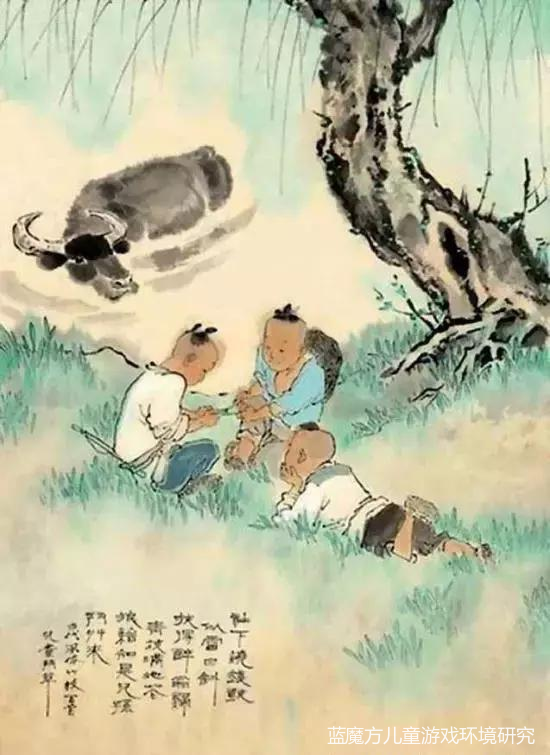

斗草

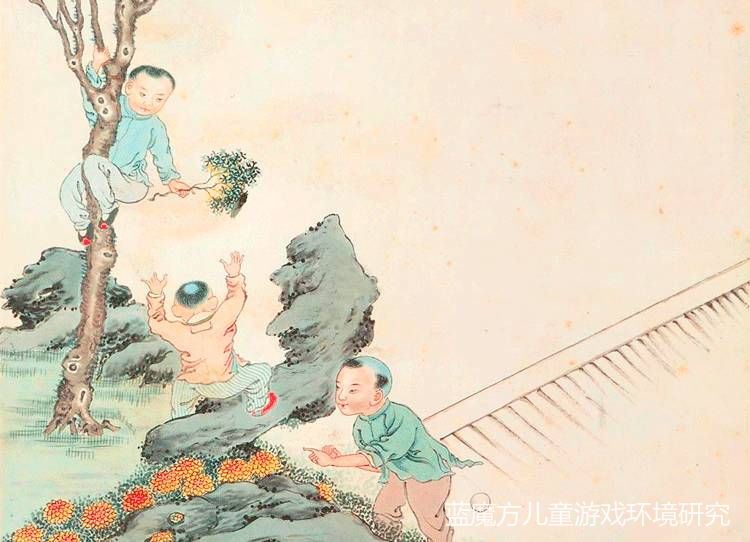

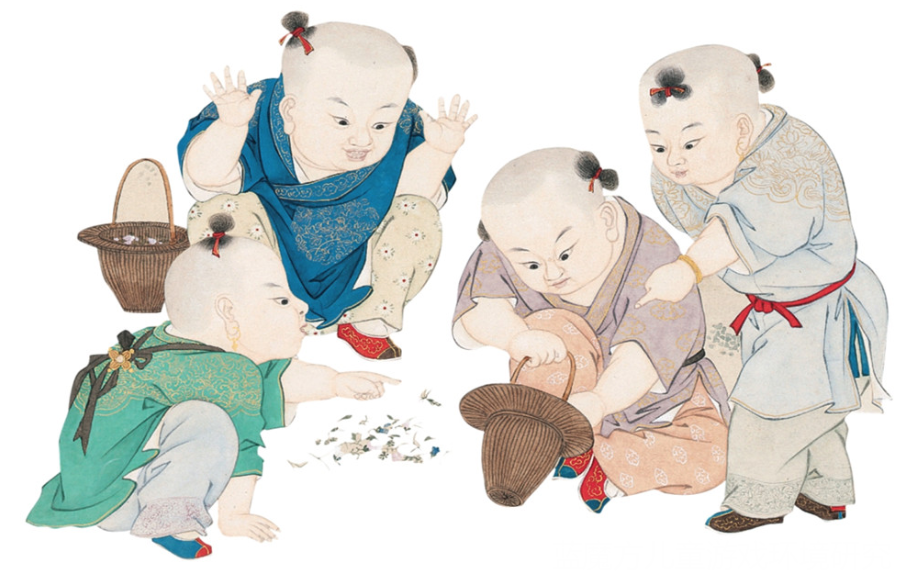

古代孩子们的游戏、玩具多来自大自然,夏日草木茂盛,下图中孩子们正在玩的是古代一种叫“斗草”的游戏。从南北朝开始,斗百草就成为了端午节的风俗之一。

清·金廷标《群婴斗草图》

“斗草”分为两种方式:

一是“文斗”,就是去找各种各样的花花草草,看谁找到的品种最多、最奇葩,而且还都知道名字,就算赢。如果能找到一种大家都不认识的花,简直可以当上孩子王。

一是“武斗”,比较简单粗暴,两人各拿一个植物的茎,两手分别拿住茎的两端,双方交叉使植物的茎勾搭,然后各自用力,谁先断了谁就输了。

07

荡秋千

秋千,原名“鞦韆”,原是我国古代北方少数民族山戎创造的一种运动。春秋时期传入中原地区,因为简单易学,用料也很便宜,很快就风靡一时,几千年流传至今,仍是小朋友乃至大朋友最爱的游戏之一。

秋千诞生之初,是上古的猎手们用来锻炼攀援和摆荡的能力,方便上树跨河的器具。后来,聪明的山戎人把荡秋千当成了军事训练的项目,来培养身手矫健的战士。等到齐桓公姜小白打败了山戎,发现了这个有趣的游戏,于是引进到中原来。

等到了汉朝以后,荡秋千渐渐成为了闺阁里的女孩子们的专宠,为了漂亮,还把秋千的绳子上系了很多彩带,看上去飘飘欲仙,荡上去乐得飞飞。反而男孩子嫌这个游戏女气,很少参与。

到了宋朝,人们还玩出了新花样“水秋千”。这已经不是游戏,而是一种杂技表演。

08

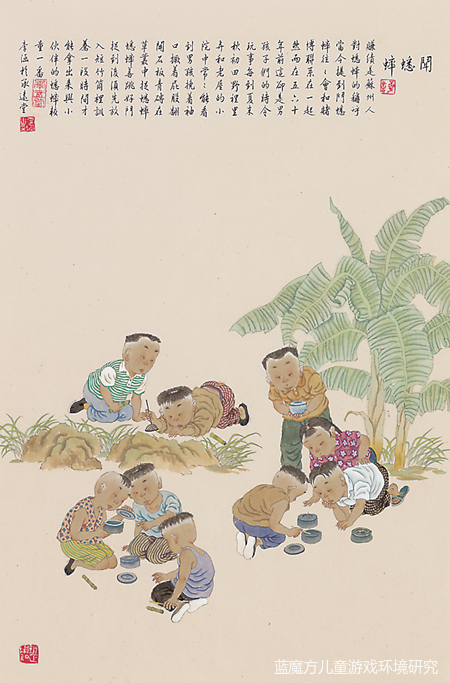

斗蟋蟀

蟋蟀,又称促织、蛐蛐,是古时人们判断小暑到来的重要标志。

暑热难耐,它们也从田野躲到阴凉的庭院,墙角下蛰居,因而也出现了“小暑小捉,大暑大捉,近秋(立秋)乱捉”等捉蟋蟀俗话。(在秋天这个蟋蟀争相求偶的季节,人们发掘了它求偶时猴急猴急的暴力倾向,于是把两个雄蟋蟀抓回来,观赏它们的打斗。)

斗蟋蟀是耳熟能详的民间游戏,相传“斗蛩之戏,始于天宝间”,到了宋代,风气遂盛。

古代有很多描写儿童斗蟋蟀的诗句:

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。(叶绍翁《夜书所见》)

促织声尖尖似针,更深刺著旅人心。(洪咨夔《促织》)

蟋蟀声寒初过雨,芭蕉叶暗老来秋。(齐己《蟋蟀》)

秋虫彻夜鸣,风叶满阶声。(白玉蟾《蟋蟀》)

蟋蟀一何悲,嗟尔胡为来。(仇远《蟋蟀》)

09

抖空竹

当杨柳儿放青的时节,空竹是古时儿童们最好的玩具之一 。

空竹也称空钟、空筝,又叫扯铃或地铃。在清朝以前,是用木头作的,形如陀螺而空心,在地上旋转发出声响。

以后逐渐改成竹制:横截两段一寸长的粗大竹筒,以木板封住两边,竹筒圈上挖几个洞,装上哨子。两个封死的竹盘间用一根中间微凹的木轴连接起来,正像车轴和两轮,这就是空竹了。它的玩法也由地上的旋转改为在空中的抖动。

10

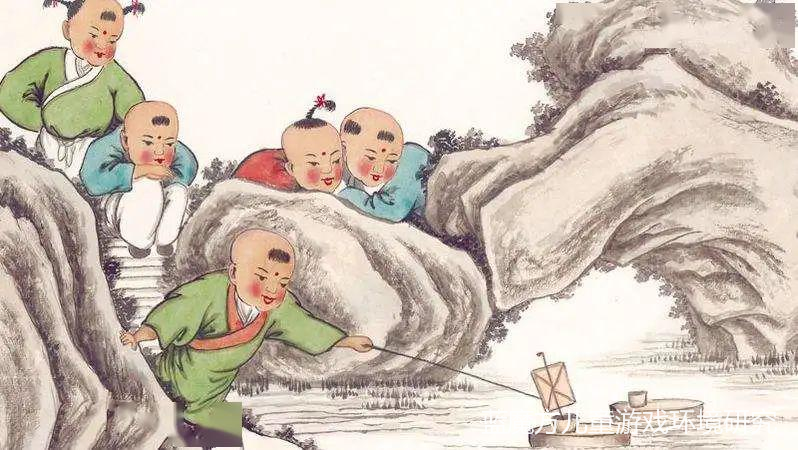

捉蛤蟆

空竹的鸣响参加进了夏虫池蛙的混声大合唱中,此时蛤蟆也经常出没在傍晚或夜里。特别是端午,孩子们照例要浴兰汤、饮雄黄酒、系续命缕、佩香囊……在种种表示抵抗五月病毒的仪式和习俗中,孩童们爱的却是捉蛤蟆。

在明朝时,端午捉蛤蟆原是官家的一件大事,那时人们相信在端午时节,若把古墨纳入蛤蟆腹中,置于太阳底下曝晒,这块墨便可以作治病之用,因此产生了“癞蛤蟆脱不过五月五”的谚语。

儿童喜欢模仿大人,也在那天动手捉蛤蟆,故宫博物院便藏有一幅传为宋人苏焯所画的《端阳戏婴图》,画的就是三个儿童在玩蛤蟆的情景。

杨柳儿活,抽陀螺;杨柳儿青,放空钟;杨柳儿死,踢毽子;杨柳发芽儿,打柭儿。

不难看出游戏与季节的关联。中国儿童的游乐顺随自然生机,应时而动,确实充满了丰富美好的生活情趣。

夏日的炎阳助长了茂草蔚林,瓜果结实,与当季植物互动便顺理成章。

另外,古代儿童在夏天里玩捕捉游戏的范围也是相当广,诚如晚唐诗人路德延在《小儿诗》中所描述的:“莺雏金旋系,猫子彩丝牵……寻蛛穷屋瓦,探雀遍楼椽……远铺张鸽网,低控射蝇弦……”孩子的捕猎上至飞鸟,下及鱼虾虫豸,成了由夏至秋之间最重要的活动。

★文中部分图片来源于网络,侵删请联系小编

![]()

幼儿园环境是儿童的第三任老师;幼儿园环境应成为儿童最喜爱的自然游戏场;“自然为美、文化为魂、教育为本”是我们倡导的环境理念;“成就儿童,成就自己”是我们秉持的经营理念。

扫描下方二维码,关注我们

幼儿园环境服务商

(文章属原创 / 转载请注明出处)

游戏研究从回忆经典开始

古代儿童玩什么?20款传统游戏揭晓答案

在幼儿园开学环创中融入优秀传统文化

好的校园空间应具备这10个特点